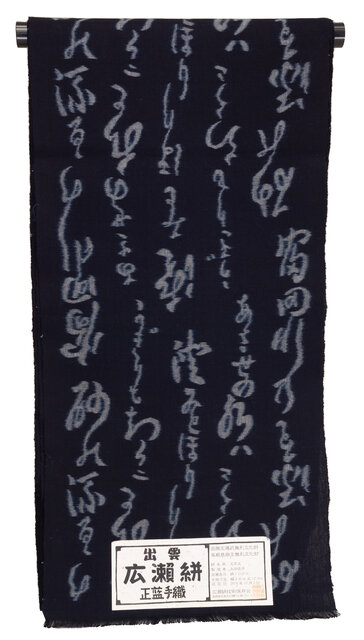

広瀬絣技術保存会

無形文化財広瀬絣 -Intanbible culuture property “Hirose Gasuri”-

広瀬絣は、今からおよそ200年前、江戸時代後期から安来市広瀬町で織り続けられてきた伝統工芸品です。

広瀬絣の特徴 Feature

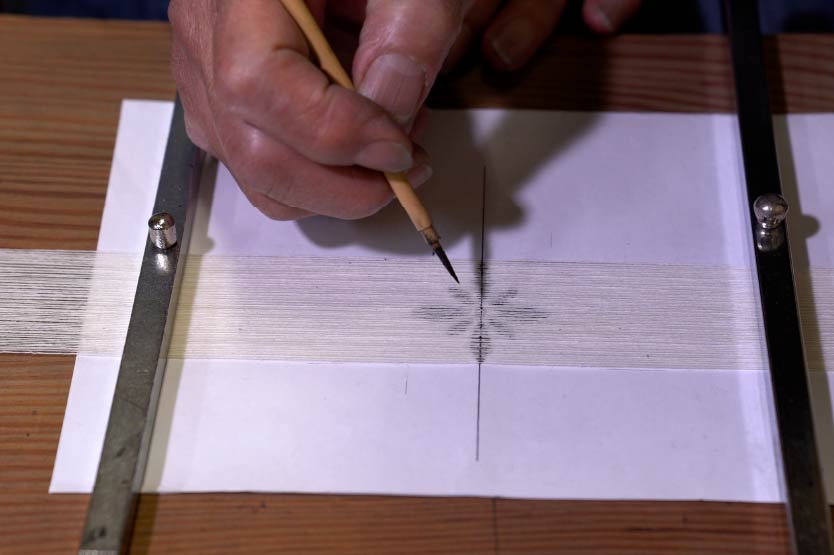

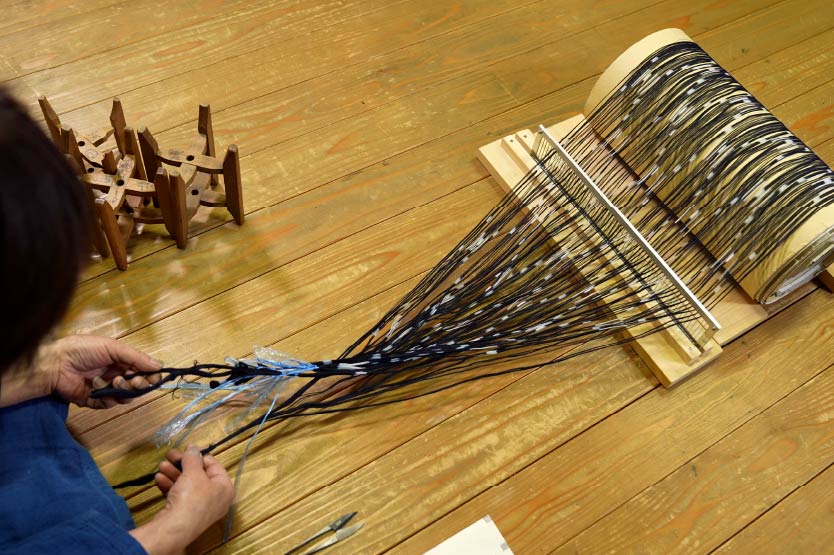

広瀬絣は木綿の絣織物です。手括りの絣糸は天然藍で染め、高機で手織りします。幾何文様と絵文様を組み合わせて経緯絣を織り上げますが、独自の技法があります。それは、絣糸を作る際、緯綜台(よこへだい)と、それに合わせた縦に伸びた型紙を使い絣括りをすることです。これにより「島根県無形文化財」に指定され(1962年)、「国の記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」に選択されました(1972年)

製作工程 Production Process

広瀬絣の歴史 History

文政7年(1824年)町医の妻、長岡貞子が米子町で染織(そめおり)技法を伝授されたのが始まりとされています。次第に広瀬藩内の女性に拡まり、明治時代には広瀬の産業として発展し、最盛期(明治30〜40年)には、年間13万反の生産量がありました。全国に販売を拡げ「広瀬の大柄、備後の中柄、久留米の小柄」と他のかすり産地と並び称されました。しかし、時代の変化とともに、衰退し、戦後はわずかに自家生産の絣を織るだけになってしまいました。

昭和37年、島根県無形文化財に指定されました。(藍染・天野圭、製織・花谷初子、松田フサヲ)昭和47年、国の記録保存などの処置を講ずべき無形文化財に選択され、絣の技術保存の要請から、昭和56年広瀬絣伝習所が開設されました。また、平成17年永田佳子が島根県無形文化財に追加認定されました。

広瀬絣センター内の広瀬絣伝習所では、現在も技術伝承の活動を行っています。

「広瀬絣」製作記録映像 Production process of Hirosegasuri

広瀬絣センター (広瀬絣伝習所) Hirose Kasuri Center

〒692-0402島根県安来市広瀬町町帳775-1

TEL 0854-32-2575 FAX 0854-32-2575

時間 10:00~17:00

休み 毎週水曜日(祝日の場合、翌日)・年末年始

アクセス 安来ICより車で15分安来駅より車で20分イエローバス・観光ループ「月山入口」下車

広瀬絣技術保存会 Technical Preservation Society

『広瀬絣技術保存会』は、広瀬絣の製作技術の保存および継承と、広瀬絣に関わる記録調査に努め、広瀬絣の振興を図ることを目的として平成22年3月に発足いたしました。今後、広瀬絣の製作技術の伝承者養成や機道具等の供給および環境づくりに貢献しています。

広瀬絣は、昭和37年に「島根県の無形文化財」に指定され、昭和47年には「国の記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」に選定されました。歴史的にも芸術的にも価値が高く、また地方的な特色の顕著な我が国の工芸技術として評価されています。この技術の伝承は、前広瀬絣伝習所所長天野圭(島根県指定無形文化財保持者•勲六等瑞宝章受賞・現代の名工)が長年尽力してきましたが平成21年他界いたしました。

伝統の継承は、一個人でできることではありません。そこで、この機に天野圭が広瀬絣の後事を託した永田佳子(天野圭の四女)・天野順(天野圭の三男)を中心に広瀬絣技術保存会を立ち上げ、技術修得者の方々と共に後世に伝えていくことにいたしました。さらに、広く一般の方にも参加していただき会を盛り上げていただけたらと願っております。

本会では、広く企業、団体、個人の皆様に賛助していただき、その会費を広瀬絣技術保存の推進に役立てていきたいと考えております。なお、会費はーロ1,000 円よりお願いしております。なにとぞ、本会の趣旨をご理解いただき、より多くの方々の御支援、御協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

広瀬絣技術保存会設立役員プロフィール Profile

- 会長 永田佳子

-

島根県指定無形文化財保持者

広瀬絣伝習所長

日本工芸会正会員 - 副会長 谷本節子

-

広瀬絣伝習所講師

日本工芸会中国支部会員 - 副会長 天野順

-

天野圭に師事し藍染めに従事

元国立松江工業高等専門学校機械工学科助教授

工学博士

広瀬絣藍染工房を主催